Beschreibung

Der Gedenkort für die Nürnberger Sinti und Roma befindet sich rund 700 Meter westlich des Nürnberger Hauptbahnhofs in einer Grünanlage vor der historischen Stadtmauer und dem in die Altstadt führenden Färbertor.

Der Gedenkstein, ein Kubus aus Cortenstahl mit einer Seitenlänge von rund einem Meter, wurde am oberen Rand mit einer umlaufenden Inschrift versehen. Der mit Laserstrahl eingefräste Text lautet: „Zum Gedenken an die Nürnberger Sinti und Roma, die Opfer des nationalsozialistischen Völkermordes wurden.“ Etwa ein Jahr nach der Einweihung wurde der Kubus durch eine Sockelplatte aus Cortenstahl ergänzt und darauf im Winkel von 45 Grad platziert. Im Jahr 2006 wurde diese Platte in Rücksprache mit dem Künstler Hubertus Hess entfernt. An ihre Stelle trat ein 20 Zentimeter hoher und etwa 2,50 Meter breiter quadratischer Betonsockel, auf dem der Gedenkstein gerade ausgerichtet wurde.

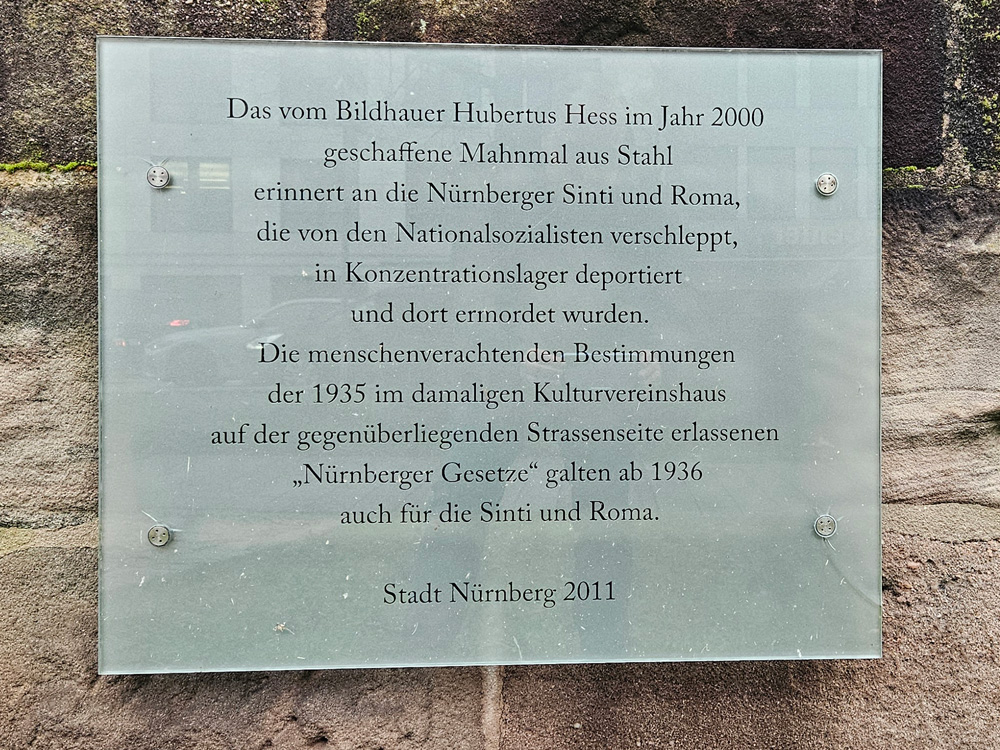

Eine gläserne Informationstafel mit verschiedenen Hintergrundinformationen, insbesondere zur Bedeutung des Standorts, ergänzt seit dem Jahr 2011 den Erinnerungsort. Der auf ihr angebrachte Text lautete: „Das vom Bildhauer Hubertus Hess im Jahr 2000 geschaffene Mahnmal aus Stahl erinnert an die Nürnberger Sinti und Roma, die von den Nationalsozialisten verschleppt, in KonzentrationslagerKonzentrationslager Konzentrationslager (kurz: KZ oder KL) waren das wichtigste Instrument der NS-Terrorherrschaft. Erste Lager entstanden schon im März 1933, kurz nach der Machtübernahme der NSDAP, anfangs noch in u.a. leeren Fabrikgebäuden, ehemaligen Gefängnissen und Kellergewölben. Bis Kriegsbeginn wurden sieben Konzentrationslager errichtet, bis Ende des Krieges waren es 22 Hauptlager mit weit über 1.000 Außenlagern und Außenkommandos. Alle, die von den Nationalsozialisten zu weltanschaulichen, religiösen und „rassischen“ Gegnerinnen und Gegnern erklärt worden waren, sollten dort inhaftiert werden. Darunter befanden sich vor allem Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Kommunisten, Sozialisten und andere politische Gegner. Mit Kriegsbeginn verschärften sich die Haftbedingungen weiter und die Ermordung der Gefangenen wurde zur Selbstverständlichkeit. Die Arbeitskraft der Häftlinge sollte bis zur völligen Erschöpfung oder bis zum Tod für die Kriegswirtschaft ausgenutzt werden. Die SS bezeichnete dies als "Vernichtung durch Arbeit". deportiert und dort ermordet wurden. Die menschenverachtenden Bestimmungen der 1935 im damaligen Kulturvereinshaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite erlassenen ‚Nürnberger GesetzeNürnberger Gesetze Die Nürnberger Gesetze wurden am 15. September 1935 auf dem Nürnberger Parteitag der NSDAP verkündet. Sie bildeten die rechtliche Grundlage für die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung im Deutschen Reich. Auch die Eheschließung zwischen Nicht-Juden und Juden wurde verboten und unter Strafe gestellt. Reichsinnenminister Frick setzte mit einem Erlass am 3. Januar 1936 Sinti und Roma mit den Juden in der gesetzlichen Verfolgung gleich.‘ galten ab 1936 auch für die Sinti und Roma. Stadt Nürnberg 2011“. Eine 2022 angelegt Fläche mit Anpflanzungen zwischen dem Denkmal und der Informationstafel wertet den Gedenkort auf und hebt diesen von der sich anschließenden Grünfläche ab.

Am Ort des ehemaligen Kulturvereinshauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Frauentorgraben 49) befindet sich heute die Nürnberger Geschäftsstelle der AOK Bayern. An den historischen Vorgängerbau und die Bedeutung und menschenverachtenden Auswirkungen der „Nürnberger Gesetze“ erinnern seit dem Jahr 2006 Gedenkstelen. 2021 nach der Fertigstellung des neuen AOK-Verwaltungsgebäudes wurden sie zwischen den Gebäuden der AOK und dem Premier Inn Hotel (Frauentorgraben 53), in der sogenannten AOK-Passage, neu aufgestellt und eingeweiht.

Entstehung

Die Anregung für eine Reihe von Gedenktafeln und -steinen in Bayern ging vom Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, bei der Büroeröffnung des Bayerischen Landesverbands Deutscher Sinti und Roma in Bayreuth im Juni 1997 aus. Der Landesverband unter dem damaligen Vorsitz von Egon Siebert nahm diesen Anstoß auf und kontaktierte den damaligen Oberbürgermeister Ludwig Scholz, um einen Gedenkort für die während der NS-Zeit verfolgten Nürnberger Sinti und Roma zu initiieren. Am 7. Oktober 1997 kam es zu einem ersten Austausch, an dem neben dem Oberbürgermeister Scholz auch die städtischen Bau- und Kulturreferenten sowie der Verbandsvorsitzende Egon Siebert, sein Stellvertreter Erich Schneeberger und Markus Metz als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Landesverbands teilnahmen. Seitens des Verbands trug man vor, dass: „In weiten Teilen der Öffentlichkeit ist über die Verfolgung unserer Volksgruppe während des ‚Dritten Reichs‘ kaum etwas bekannt. In öffentlichen Ausstellungen und Dokumentationen, in Vorträgen und Festansprachen wird häufig das Schicksal unserer Volksgruppe vergessen. Auch in Schulbüchern und im Schulunterricht kommt der VölkermordVölkermord Bezeichnung für die vorsätzliche Ermordung, Ausrottung oder anderweitige Vernichtung von Volksgruppen aufgrund ihrer vermeintlich rassischen, ethnischen oder sozialen Merkmale, ihrer Nationalität oder religiösen Überzeugungen. 1948 verabschiedeten die Vereinten Nationen einen völkerrechtlichen Vertrag über die Verhütung und die Bestrafung von Völkermorden. an den Sinti und Roma praktisch nicht vor. Um die Erinnerung an die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti wachzuhalten, ist unserer Auffassung nach eine solche Gedenktafel dringend erforderlich. Damit wird den Überlebenden gezeigt, dass man ihr Leiden nicht vergessen hat und die Erinnerung an ihre ermordeten Angehörigen im Bewusstsein der Öffentlichkeit halten will.“

Oberbürgermeister Scholz sagte grundsätzlich seine Unterstützung für die Schaffung eines solchen Erinnerungszeichens zu. Einig war man sich auch darüber, dass es für die Gruppe der verfolgten Sinti und Roma einen gesonderten Gedenkstein an einem zentralen öffentlichen Ort geben sollte. Dem Landesverband wurde das Vorschlagsrecht für die Gestaltung zugesprochen, zudem sollte für die Umsetzung ein Künstler ohne komplexe Ausschreibung direkt beauftragt werden. Der Landesverband wies zudem darauf hin, dass die Kosten von der Stadt Nürnberg getragen werden müssten.

Bei einem ersten Ortstermin am 8. Januar 1998 am damals stark vernachlässigten „Platz der Opfer des Faschismus“ wurde seitens des Baureferats eine mögliche Erneuerung des Platzes mit einem gemeinsamen Denkmal für alle Opfergruppen vorgeschlagen. Dies wurde vom Landesverband mit Verweis auf die vom Oberbürgermeister gegebene Zusage eines eigenen Gedenksteins abgelehnt. Zudem sah man das Anliegen gefährdet, für die bisher verdrängte Opfergruppe der Sinti und Roma eine besondere Aufmerksamkeit zu erzeugen. Nach mehreren Standortvorschlägen stellte Erich Schneeberger, der zwischenzeitlich den Vorsitz des Landesverbands übernommen hatte, nach einer Ortsbegehung am 4. März 1998 fest: „Dabei sind wir zu dem Ergebnis gelangt, dass der Standort am Frauentorgraben vor der AOL der geeignetste Standort wäre. Der Gedenkstein […] würde damit an jenem Ort errichtet werden, an dem mit dem Erlass der ‚Nürnberger Gesetze‘ die systematische Verfolgung der Sinti und Roma sowie der Juden ihren Ursprung hatte.“

Schließlich fiel bei einer Ortsbegehung am 2. August 1999 die Entscheidung über den Standort und die Gestaltung des Denkmals. Es sollte gegenüber des ehemaligen Industrie- und Kulturvereins an der Ecke Färbertor/Frauentorgraben neben einem Baum auf einer Grünfläche positioniert und in Form eines Stahlkubus mit Inschrift gestaltet werden. Eine ursprüngliche Alternative, hier eine Säule – wie in der Straße der MenschenrechteMenschenrechte Menschenrechte gelten für alle Menschen, gleichgültig in welchem Land oder Staat der Erde sie leben. Die Idee, genau festzulegen, welche Rechte dies sind, gibt es schon seit langer Zeit. Doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die Vereinten Nationen (UNO) daran, diese Rechte schriftlich zu verfassen und den einzelnen Ländern zur Unterzeichnung vorzulegen. Am 10. Dezember 1948 wurde von der UNO die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Die Menschenrechte gelten also für alle Menschen, unabhängig von nationaler oder sozialer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Vermögen, politischer, religiöser oder sonstiger Einstellung. Zahlreiche wichtige Punkte sind in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in 30 Artikeln festgelegt, vom Verbot von Diskriminierung, Folter oder Sklaverei über die Versammlungsfreiheit, das Recht auf Bildung, Eigentum oder Arbeit bis zum Asylrecht oder zur Gewissens-, Glaubens- und Meinungsfreiheit. Die meisten Staaten haben die Menschenrechtserklärung unterzeichnet. Dennoch gibt es in vielen Ländern (auch in solchen, die unterzeichnet haben) Menschenrechtsverletzungen. Viele Einrichtungen in den verschiedenen Ländern beobachten die jeweilige Menschenrechtssituation und der Europarat veröffentlicht jährlich einen Bericht, in dem er die Situationen in den einzelnen Ländern beschreibt. – aufzustellen, um die zentrale Rolle Nürnbergs im Holocaust zu betonen (Sitz der Gestapo-Leitstelle, Sammelort für Deportationen und Transporte), wurde verworfen. Ebenso die Idee, am Kubus ein Stück Stacheldraht als Symbol der Verfolgung anzubringen.

Um den Wortlaut der Inschrift für das Gedenkzeichen entstanden rege Diskussionen. Im März 1999 legte der Landesverband einen ersten Entwurf vor: „Zum Gedenken an die Sinti und Roma, die dem nationalsozialistischen Völkermord zum Opfer fielen, nachdem ihre Verfolgung mit den Nürnberger Rassegesetzen hier ihren Anfang nahm.“ Die Stadt Nürnberg lehnte den Verweis auf die „Nürnberger Rassegesetze“ als „historisch nicht korrekt“ ab. Weitere, im Anschluss eingereichte, Alternativvorschläge des Landesverbands wurden nicht berücksichtigt. Und selbst die gekürzte Fassung wurde ohne Absprache mit dem Landesverband für den Stadtratsbeschluss abgeändert, indem der Begriff „Völkermord“ durch „Rassenwahn“ ausgetauscht wurde. Der Landesverband konnte jedoch nach dem Beschluss noch erwirken, dass der Begriff „Völkermord“ verwendet wurde. Erich Schneeberger machte in einem Schreiben vom 15. Dezember 1999 gegenüber dem Stadtrat dessen Bedeutung nochmals deutlich: „Es ist eines unserer vordringlichsten Anliegen – gerade durch Gedenksteine wie den jetzt in Nürnberg geplanten – gegenüber der Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass Sinti und Roma – vom Kleinkind bis zum Greis – in gleich Weise wie ihre jüdischen Mitbürger Opfer des nationalsozialistischen Völkermords wurden. Dies setzt zwingend voraus, dass der Begriff ‚Völkermord‘ dabei ausdrücklich erwähnt wird. Der Begriff ‚Rassenwahn‘ wird diesem Anliegen nicht gerecht.“

Die Enthüllung des mit rund 80.000 DM aus dem Kulturetat der Stadt Nürnberg finanzierten Denkmals fand am 17. Mai 2000 mit Ansprachen des Oberbürgermeisters Ludwig Scholz, des Vorsitzenden des Landesverbands Erich Schneeberger und des Auschwitz-Überlebenden Franz Rosenbach statt. „Das beständige Arbeiten gegen die geistigen Ursachen diskriminierender Ideologien ist eine bleibende Herausforderung, die kein selbstzufriedenes Vergessen zulässt“, hielt der Oberbürgermeister dabei fest. Er betonte, dass durch den Gedenkstein ein „Zeichen für die Zukunft“ gesetzt werde. Erich Schneeberger hob in seiner Rede hervor, dass Nürnberg erst die sechste deutsche Stadt sei, in der ein Erinnerungszeichen für die Verfolgung seiner Minderheit errichtet wurde.

Aufgrund wiederkehrender Verunreinigungen am Denkmalkubus, insbesondere durch Hunde, wurde dieser etwa ein Jahr nach der Einweihung auf einen Sockel aus Cortenstahl platziert. Auf diese notwendige Ergänzung hatten sich Landesverband, Künstler und Baureferat der Stadt Nürnberg geeinigt. In den folgenden Jahren kam es aufgrund u.a. von Kratzspuren und Graffiti-Schmierereien immer wieder zu „Anzeigen gegen Unbekannt“ wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener durch den Landesverband, die jedoch seitens der Polizei ohne Ermittlungserfolge blieben. Und nicht zuletzt setzte sich Problematik, dass Passanten immer wieder ihre Hunde am Kubus ihre Notdurft verrichten ließen, weiter fort. Zunächst wurde mithilfe chemischer Substanzen versucht, die Hunde abzuschrecken. Da dies wirkungslos blieb, entschied sich die Stadt für einen baulichen Eingriff: 2006 wurde anstatt der Stahlsohle ein etwa 20 cm hoher Betonsockel unter dem Denkmals-Kubus platziert.

Der Landesverband regte 2008 eine ergänzende Informationstafel neben dem Kubus an, um die Verbindung des Denkmals zum gegenüberliegenden Ort des ehemaligen Kulturvereinshauses und auch den Status des Kubus als Gedenkort für Passanten zu verdeutlichen. Abstimmungsprobleme bei der Anfertigung führten dazu, dass die Tafel erst im März 2011 an einer Mauer neben dem Denkmal angebracht werden konnte. Im Jahr 2022 wurde eine Fläche mit Anpflanzungen zwischen dem Gedenkstein und der Informationstafel angelegt, um den Gedenkort insgesamt aufzuwerten und diesen von der sich anschließenden Grünfläche abzuheben. Die fortwährenden Bemühungen des Landesverbands, die gesellschaftliche wie auch optische Wahrnehmung des Gedenkortes zur verbessern haben dazu beigetragen, dass das Denkmal inzwischen Bestandteil u.a. bei Stadtrundgängen, Gedenkstein-Spaziergängen und bei der Menschenrechts-Menschenkette geworden ist. Jährlich am 15. September, dem Jahrestag des Erlasses der „Nürnberger Rassegesetze“, finden offizielle Kranzniederlegungen statt, seit 2009 unter Beteiligung der Stadt Nürnberg.

Gestaltung

Der Gedenkstein wurde vom Bildhauer Hubertus Hess geschaffen. Hubertus Hess wurde 1953 in Coburg geboren. Von 1976 bis 1979 besuchte er die Staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauer in Bischofsheim/ Rhön und schloss von 1979 bis 1986 ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg an. 1985 war er Meisterschüler bei Christian Höpfner. Hubertus Hess lebt und arbeitet in Nürnberg, ist Mitglied der Künstlergruppe „Der Kreis“ und in Nürnberg und in der Region als ausdrucksstarker Künstler bekannt. Für seine Arbeiten verwendet er die unterschiedlichsten Materialien: Holz, Stein, Glas, Stahl und Bronze- und Aluminiumguss. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1990 den Kulturförderpreis der Stadt Nürnberg, 2004 und 2014 den Anerkennungspreis der Nürnberger Nachrichten und 2016 den Otto-Grau-Kulturpreis.

Quellenangaben

Archiv Dokumentations- und Kulturzentrum, Heidelberg: Sammlung Gedenkorte

Archiv Landesverband Deutscher Sinti und Roma Bayern, Nürnberg

Presse

Zelnhefer, Siegfried: „Opfer des NS-Terrors - Denkmal am Graben enthüllt“, in: Nürnberger Nachrichten vom 18.05.2000

Wir danken dem Bayerischen Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Nürnberg (Erich Schneeberger und Markus Metz) für die Möglichkeit zur Akteneinsicht und die freundliche Unterstützung.

Sebastian Knappe danken wir für die Bearbeitung und Auswertung des Quellenmaterials und die Ausarbeitung des Artikels während seines Praktikums im Dokumentations- und Kulturzentrum.