Beschreibung

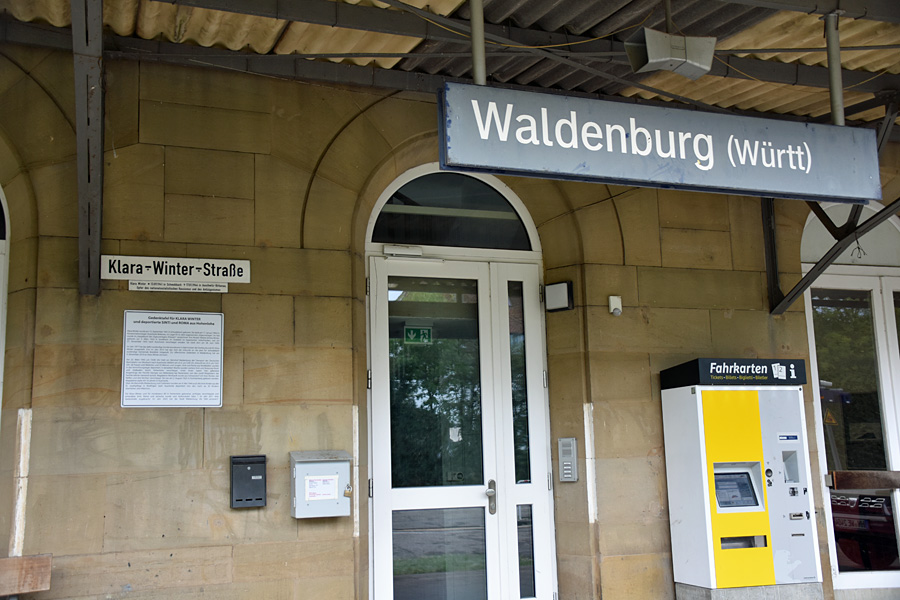

Der Gedenkort besteht aus drei Elementen, die an der Bahnhofsfassade angebracht wurden: einem symbolischen Straßenschild mit der Aufschrift „Klara-Winter-Straße“ und einer ergänzenden Legende mit der Aufschrift „Klara Winter, geb. 13.09.1941 in Schwabbach, gest. 17.01.1944 in Auschwitz-Birkenau, Opfer des nationalsozialistischen RassismusRassismus Rassismus ist eine Form von Diskriminierung, bei der Menschen nicht als Individuen, sondern als Teil einer einheitlichen Gruppe mit bestimmten (meist negativen) Merkmalen und Charaktereigenschaften angesehen werden. Durch Rassismus wurden und werden Menschen aufgrund der realen oder vorgestellten Zugehörigkeit (beispielsweise zu einer Volksgruppe, Nationalität etc.) oder aufgrund äußerer Merkmale, einer bestimmten Religion oder Kultur vorverurteilt, ausgegrenzt, benachteiligt, unterdrückt, gewaltsam vertrieben, verfolgt und ermordet. und Antiziganismus“. Die Form des Straßenschilds wurde bewusst gewählt, um damit die politisch Verantwortlichen in den Kommunen der Region anzustoßen, endlich die Erinnerung an die Verfolgung der Sinti und Roma in die Gedenktage und in das Geschichtsbewusstsein mit aufzunehmen.

Darunter befindet sich eine große Tafel mit Informationen zum Schicksal von Klara Winter. Nach einer inhaltlichen Überarbeitung im Jahr 2023 lautet der Text:

„Gedenktafel für Klara Winter und deportierte Sinti und Roma aus Hohenlohe

Klara Winter wurde am 13. September 1941 in Schwabbach geboren. Sie starb am 17. Januar 1944 im KonzentrationslagerKonzentrationslager Konzentrationslager (kurz: KZ oder KL) waren das wichtigste Instrument der NS-Terrorherrschaft. Erste Lager entstanden schon im März 1933, kurz nach der Machtübernahme der NSDAP, anfangs noch in u.a. leeren Fabrikgebäuden, ehemaligen Gefängnissen und Kellergewölben. Bis Kriegsbeginn wurden sieben Konzentrationslager errichtet, bis Ende des Krieges waren es 22 Hauptlager mit weit über 1.000 Außenlagern und Außenkommandos. Alle, die von den Nationalsozialisten zu weltanschaulichen, religiösen und „rassischen“ Gegnerinnen und Gegnern erklärt worden waren, sollten dort inhaftiert werden. Darunter befanden sich vor allem Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Kommunisten, Sozialisten und andere politische Gegner.

Mit Kriegsbeginn verschärften sich die Haftbedingungen weiter und die Ermordung der Gefangenen wurde zur Selbstverständlichkeit. Die Arbeitskraft der Häftlinge sollte bis zur völligen Erschöpfung oder bis zum Tod für die Kriegswirtschaft ausgenutzt werden. Die SS bezeichnete dies als "Vernichtung durch Arbeit". Auschwitz-Birkenau, im Lager B II e, dem sogenannten „Zigeunerlager“. Ihr Tod wurde im „Hauptbuch des Zigeunerlagers (Frauen)“ verzeichnet. Ihre Mutter Helene Emma Winter, geboren am 5. März 1923 in Sondheim im Grabfeld im bayerischen Unterfranken, war am 27. November 1943 nach Auschwitz verschleppt worden. Sie starb dort am 28. Juni 1944.

Im Jahr 1977 hat das dafür zuständige Sonderstandesamt in Bad Arolsen die Sterbeurkunde für Klara Winter ausgestellt. Erst im Jahr 2010 hat das Amt die Urkunde an die jetzt für Schwabbach zuständige GemeindeKommune / Gemeinde Bezeichnung für die kleinste öffentliche Verwaltungseinheit in der Organisation eines Staates. Bretzfeld mitgeteilt. Ein öffentliches Gedenken in Waldenburg hat am 4. November 2010 an Klara Winter erinnert.

Am 23. März 1943 um 10:00 Uhr hielt am Bahnhof Waldenburg der Transport der Deutschen Reichsbahn von Mosbach nach Auschwitz: Abfahrt am 23.3. um 5:06 Uhr, Ankunft am 25.3. um 15:01 Uhr. 28 Frauen und Mädchen und 25 Männer und Jungen, Sinti und Roma aus Nordbaden, wurden in das Vernichtungslager deportiert. In derselben Woche wurden weitere Sinti und Roma aus Nord- und Südbaden durch Hohenlohe verschleppt. Unter ihnen waren hier geborene Angehörige der Familie Georges aus Ballenberg bei Ravenstein; von den zwölf Mitgliedern der Familie kehrte niemand zurück. Magdalene Reinhardt wurde aus Schwandorf mit ihrer Mutter, vier Neffen und drei Nichten verschleppt. Sie war am 2. August 1925 in Forchtenberg geboren worden. Magdalene starb mit 18 Jahren in Auschwitz.

Über die Bahnhöfe Waldenburg und Crailsheim wurden am 9. Mai 1944 auch die Sinti-Kinder aus der St. Josefspflege in Mulfingen nach Auschwitz deportiert. Von den mehr als 30 Kindern überlebten drei Mädchen.

Für Klara Winter und für mindestens 80 in Hohenlohe geborene, verfolgte, verschleppte und ermordete Sinti, Roma und Jenische wurde vom Kulturverein Gleis 1 im Jahr 2011 eine Gedenktafel angebracht. Im Jahr 2023 hat die Stadt Waldenburg die Tafel ‚erneuert.‘ “

Entstehung

Die Initiative für den Erinnerungsort ging vom Engagement des Kulturvereins „Gleis 1“ aus, der im Bahnhof seinen Treffpunkt unterhält, sowie insbesondere dessen Vorstand Hans Graef. Die historische Erforschung der aus der Region DeportiertenDeportation Bezeichnung für die zwangsweise Um- oder Aussiedlung von Menschen aus ihren Wohngebieten, zum Teil unter Androhung und Anwendung von Gewalt. Während der NS-Zeit wurden ganze Bevölkerungsgruppen wie Juden oder Sinti und Roma zunächst aus dem Deutschen Reich, dann auch aus dem übrigen Europa, in Sammellager, Gettos und Konzentrations- oder Vernichtungslager in die besetzten Ostgebiete deportiert und dort ermordet. Oft wurde dies auch zur Tarnung als "Evakuierung" bezeichnet. geht auf den Tübinger Historiker und Kulturforscher Udo Grausam zurück.

Der Gedenkort wurde im Rahmen einer Feierstunde am 23. März 2011 eingeweiht, bei welcher Hans Graef vom Verein „Gleis 1“ betonte, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung von Kunst und Kultur sei, immer wieder sowohl auf den VölkermordVölkermord Bezeichnung für die vorsätzliche Ermordung, Ausrottung oder anderweitige Vernichtung von Volksgruppen aufgrund ihrer vermeintlich rassischen, ethnischen oder sozialen Merkmale, ihrer Nationalität oder religiösen Überzeugungen. 1948 verabschiedeten die Vereinten Nationen einen völkerrechtlichen Vertrag über die Verhütung und die Bestrafung von Völkermorden. an den Sinti und Roma wie auch den gegenwärtigen Antiziganismus in Europa aufmerksam zu machen.

Anlässlich des 80. Jahrestages der DeportationDeportation Bezeichnung für die zwangsweise Um- oder Aussiedlung von Menschen aus ihren Wohngebieten, zum Teil unter Androhung und Anwendung von Gewalt. Während der NS-Zeit wurden ganze Bevölkerungsgruppen wie Juden oder Sinti und Roma zunächst aus dem Deutschen Reich, dann auch aus dem übrigen Europa, in Sammellager, Gettos und Konzentrations- oder Vernichtungslager in die besetzten Ostgebiete deportiert und dort ermordet. Oft wurde dies auch zur Tarnung als "Evakuierung" bezeichnet. von Sinti und Roma aus Baden und Württemberg nach Auschwitz wurde die Gedenktafel inhaltlich überarbeitet und am 23. März 2023 im Rahmen einer Gedenkfeier angebracht. Die Enthüllung wurde musikalisch sowie durch Ansprachen von Hans Graef vom Verein „Gleis 1“ und Bürgermeister Bernd Herzog sowie einen Redebeitrag des Historikers Udo Grausam begleitet. Eingeladen zur Feierstunde hatten der Verein „Gleis 1“ gemeinsam mit der Stadt Waldenburg, die auch die Kosten für die Erneuerung der Tafel übernahm.

Gestaltung

Der Text der Gedenktafel wurde von Fritz Roschmann aus Forchtenberg und Udo Grausam aus Tübingen ausgearbeitet.

Quellenangaben

Archiv Dokumentations- und Kulturzentrum, Heidelberg: Sammlung Gedenkorte

Landratsamt Hohenlohekreis (Hrsg.): Spuren, Wege, Erinnerung. Orte des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Hohenlohekreis. Eine Dokumentation, Künzelsau 2021.

Mutschler-Schüz, Renate: Damit die Gräueltaten niemals vergessen sind. Stadtverwaltung und Künstlerkneipe Gleis 1 erneuern Deportations-Gedenktafel am Bahnhof, in: Hohenloher Zeitung am 27.3.2023.

Wir danken Hans Kumpf, Hans Graef, Kurt Steinbacher und Udo Grausam für den Informationsaustausch und die freundliche Erlaubnis zur Nutzung der hier verwendeten Fotos.