(Foto: Nachlass Ilona Lagrene/Archiv DokuZ)

Anneliese (Rosalie Josefine) Franz kam am 16. Juli 1912 in Hamburg-Altona als Tochter von Rosalie Pohl und Friedrich Steinbach auf die Welt. Etwa 1916 zog ihre Familie in die Heidelberger Altstadt, wo Anneliese mit ihren Geschwistern Margarete und Willi in der Pfaffengasse 9 aufwuchs. Nach der Trennung ihrer Eltern wohnte sie zusammen mit ihrem Vater und ihrer Großmutter Josefine Marchal (geb. Steinbach) in der Pfaffengasse 13a. Zwischen Juli 1935 und September 1936 zogen Anneliese und ihre Großmutter in die drei Querstraßen östlich gelegenere Fischergasse 8.

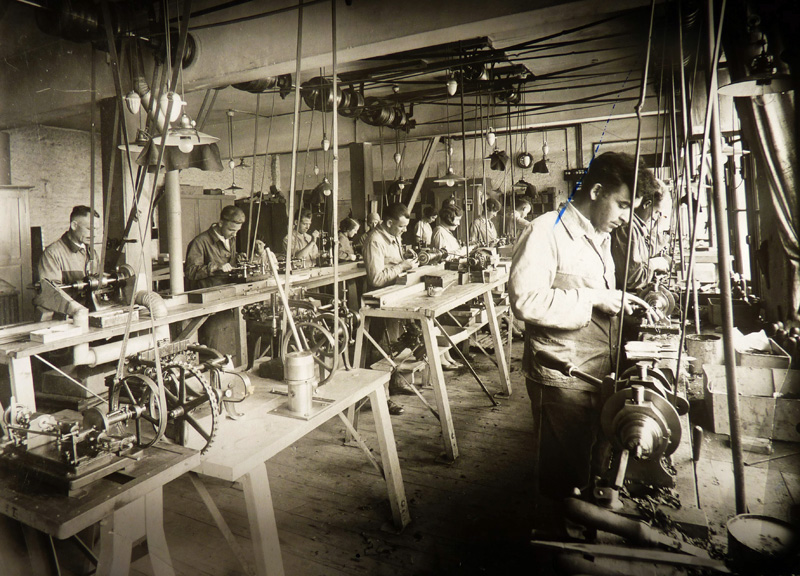

Ab 1929 war Anneliese Franz in der Reparaturabteilung der Füllhalterfabrik E.E. Koenig im Heidelberger Stadtteil Kirchheim angestellt. Die Firma hatte 1925 ihren Sitz von Wuppertal-Elberfeld dorthin verlegt. Anneliese Franz verdiente im Jahr 1935 wöchentlich ca. 18 Reichsmark.

Durch ihre guten Arbeitsleistungen stieg sie schließlich zur Vorarbeiterin auf. Als Angehörige der deutschen Sinti war sie – wie alle Sinti und Roma – von der „Sozialausgleichsabgabe“ betroffen. Diese war von den Nationalsozialisten bereits ab 1940 von jüdischen und polnischen Steuerpflichtigen zusätzlich zur Einkommenssteuer verlangt worden. Ab dem 1. April 1942 weitete man diese Regelung auf die Gruppe der Sinti und Roma aus. Anneliese Franz wurde gezwungen, 15 Prozent ihres Lohns als Abgabe an den NS-Staat zu entrichten. Aus nur einem Grund: weil sie eine Sintiza war.

Heidelberger Sinti in der Zeit des Nationalsozialismus

Zu Beginn der NS-Herrschaft lebten 17 Sinti-Familien mit 99 Angehörigen in Heidelberg – 7 davon in der Altstadt. Ab 1935 versuchte die Stadtverwaltung, die Familien im Stadtgebiet aus ihren Wohnungen zu vertreiben. Federführend bei diesem Prozess waren insbesondere die lokalen Repräsentanten der NSDAP, allen voran Jakob Riehl, der Leiter der NSDAP-Ortsgruppe Heidelberg-Altstadt. Nach dem Vorbild anderer Städte wollte man die Sinti an den Stadtrand drängen.

Im Juni 1935 forderte Riehl in einem Schreiben an den damaligen Oberbürgermeister Carl Neinhaus, dass die Stadtverwaltung „umgehende Schritte“ unternehmen müsse, um die Sinti-Familien „aus dem Stadtinnern zu entfernen“. Daraufhin wurden im Juli 1935 in ganz Heidelberg Erhebungen über die ansässigen Familien angestellt. Das Ergebnis fiel jedoch anders als erwartet zu ihren Gunsten aus. Laut Oberfürsorger Hofmann gab es bei den Familien nichts zu beanstanden. Neben Riehl positionierte sich auch der Verein „Alt-Heidelberg“ gegen die in der Altstadt wohnenden Sinti. Er sprach von einer „Überbevölkerung“ in der Altstadt und argumentierte mit der Behauptung, dass die Sinti dem „Stadtbild schaden“ würden.

Die Stadtverwaltung ergriff nun unterschiedliche Maßnahmen, um die Familien zum Wegzug zu drängen. Faktisch kam dies einer Vertreibung gleich. So wurde die „Gemeinnützige Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz“ aufgefordert, keine städtischen Wohnungen mehr an Sinti zu vermieten. Durch den Entzug von Gewerbescheinen für die freiberuflich Tätigen verloren diese ihre Existenzgrundlage. Die zunehmenden Repressionen der örtlichen Parteiorganisationen und der Stadtverwaltung zwangen die meisten Sinti-Familien dazu, ihre Heimatstadt Heidelberg zu verlassen.

Etliche zogen bis zum Sommer 1936 nach Ludwigshafen. Dort fanden sie bis zu ihrer DeportationDeportation Bezeichnung für die zwangsweise Um- oder Aussiedlung von Menschen aus ihren Wohngebieten, zum Teil unter Androhung und Anwendung von Gewalt. Während der NS-Zeit wurden ganze Bevölkerungsgruppen wie Juden oder Sinti und Roma zunächst aus dem Deutschen Reich, dann auch aus dem übrigen Europa, in Sammellager, Gettos und Konzentrations- oder Vernichtungslager in die besetzten Ostgebiete deportiert und dort ermordet. Oft wurde dies auch zur Tarnung als "Evakuierung" bezeichnet. im Mai 1940 u.a. eine Arbeit bei der I. G. Farbenindustrie AG (heute BASF).

Von den einst 99 Sinti lebten ab 1936 nur noch 21 in Heidelberg: die Angehörigen der Familien Birkenfelder, Köhler, Franz, Steinbach und Winter. Ihnen drohten Verfolgungsmaßnahmen wie Zwangssterilisierung und Deportation. Ende April 1940 ordnete der Reichsführer-SSSchutzstaffel Die Schutzstaffel (kurz: SS) war 1925 als persönliche Leibwache Hitlers gegründet worden. Den höchsten Dienstgrad innerhalb der SS stellte seit 1934 der „Reichsführer SS“ dar. Bis 1945 nahm Heinrich Himmler diese Position ein. Unter seiner Leitung wurde die SS zu einer Eliteeinheit aufgebaut, die zum zentralen Instrument des staatlichen Terrors wurde. Die SS hatte im Rahmen der „Endlösung“ maßgeblichen Anteil am Völkermord an den europäischen Juden sowie den Sinti und Roma. Heinrich Himmler die erste familienweise Deportation von 2.500 deutschen Sinti und Roma in das besetzte Polen an. Am 16. Mai 1940 wurden u.a. in Ludwigshafen 61 Sinti festgenommen – darunter 19, die zuvor in Heidelberg gelebt hatten. Unter den 61 Verhafteten befanden sich 27 Kinder im Alter unter 14 Jahren. Das jüngste von ihnen war ein zwei Monate alter Säugling. Die Männer, Frauen und Kinder wurden zunächst in die Festung Hohenasperg bei Ludwigsburg gebracht, wo ein improvisiertes Sammellager für rund 490 Sinti aus Baden und der Pfalz eingerichtet worden war. Am 22. Mai erfolgte ihre Deportation ins besetzte Polen, wo viele von ihnen in Ghettos und Lagern ermordet wurden.

Von den reichsweiten Deportationen von Sinti und Roma in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im Frühjahr 1943 blieben die wenigen noch in Heidelberg lebenden Sinti-Familien verschont. Nach übereinstimmenden Berichten der Überlebenden war dies Johann Herold zu verdanken. Er war Polizei- und Kriminalsekretär bei der Kriminalpolizei Heidelberg und unterhielt zu vielen der Heidelberger Sinti-Familien langjährige und enge persönliche Kontakt. Vermutlich widersetzte er sich den Anordnungen der Karlsruher „Zigeunerpolizeistelle“ und ließ Unterlagen verschwinden.

Zerstörtes Leben

Die wohl einschneidendste wie zugleich auch traumatischste Erfahrung ihres Lebens erfuhr Anneliese Franz 1944. Um den Sinto Waldemar Franz heiraten zu können, mussten beide beim Gesundheitsamt der Stadt Heidelberg ein offizielles „Heiratsgesuch“ einreichen. Im Sommer 1942 unterzog Dr. Minna Cramer-Oppen vom Gesundheitsamt beide der „Feststellung ihrer Ehetauglichkeit“. Im Nachgang erfragte die Ärztin bei verschiedenen Gesundheitsämtern und Amtsgerichten im Deutschen Reich Informationen über die verwandtschaftlichen Hintergründe des Paares.

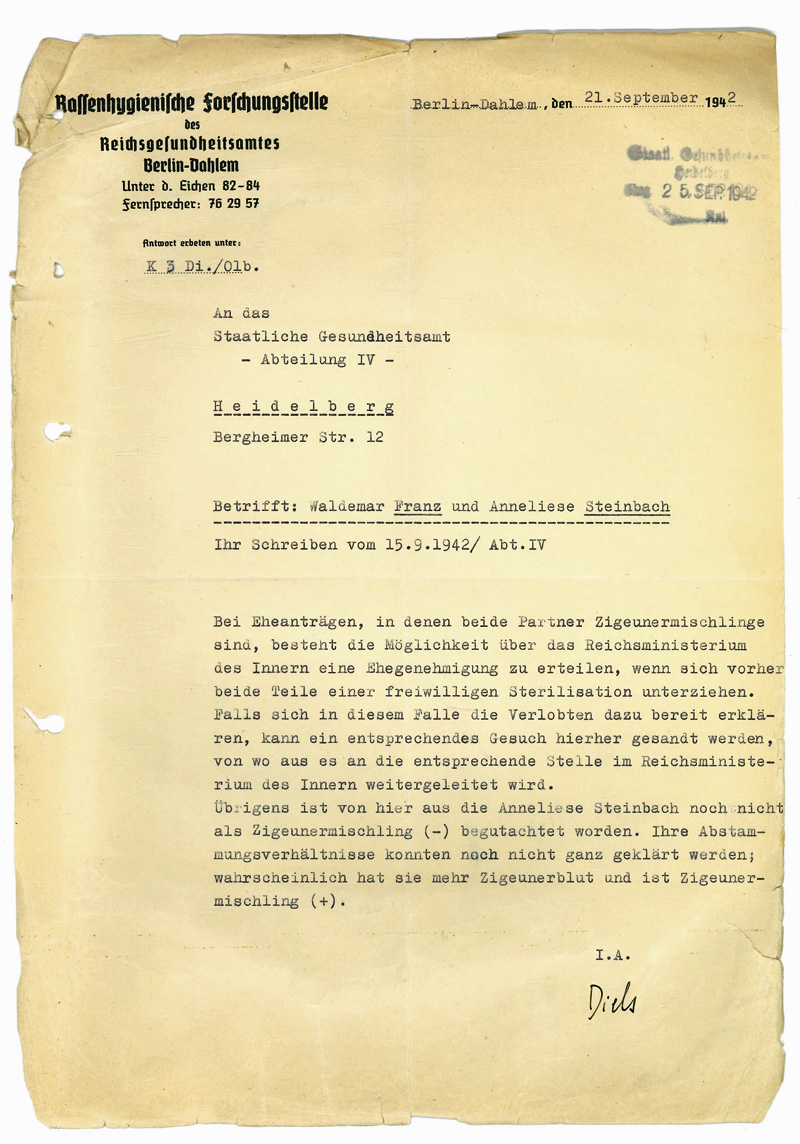

Sie wollte genau in Erfahrung bringen, inwieweit Anneliese und Waldemar aufgrund ihrer Abstammung zur Gruppe der Sinti gehörten bzw. im verachtenden Sprachgebrauch der Nazis: inwieweit sie als „Zigeuner“ eingestuft werden konnten. Beide Partner wurden schließlich von der Rassenhygienischen Forschungsstelle beim Reichsgesundheitsamt (RHFS) als „Zigeunermischlinge“ klassifiziert. In einem Schreiben vom 21. September 1942 teilte die RHFS dem Gesundheitsamt Heidelberg mit: „Bei Eheanträgen, in denen beide Partner Zigeunermischlinge sind, besteht die Möglichkeit über das Reichsministerium des Innern eine Ehegenehmigung zu erteilen, wenn sich vorher beide Teile einer freiwilligen SterilisationSterilisation Bezeichnung für einen medizinischen Eingriff, der einen Menschen unfruchtbar, also unfähig zur Fortpflanzung macht. unterziehen.“

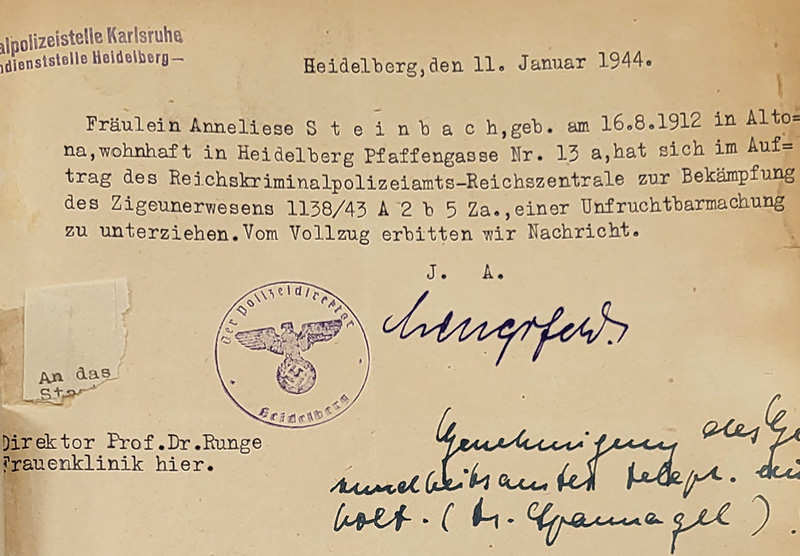

Aus unbekannten Gründen ruhte der Vorgang anschließend über ein Jahr. Am 10. Januar 1944 teilte Dr. Minna Cramer-Oppen dem Heidelberger Kriminalpolizeiinspektor Zeuner mit, dass die Zwangssterilisierung von Anneliese Franz nun vollzogen werden könne: „Bei dem Zigeunermischling Anneliese Steinbach geb. am 16.7.1912 in Altona wohnh. in Heidelberg erlaubt die körperliche Verfassung die Vornahme einer Sterilisation.“ Am Tag darauf informierte die Kriminalpolizeistelle Karlsruhe, Außendienststelle Heidelberg, die Universität-Frauenklinik, Prof. Dr. Runge: „Fräulein Anneliese Steinbach hat sich im Auftrag des Reichskriminalpolizeiamtes-Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens 1138/A 2b5Za einer Unfruchtbarmachung zu unterziehen. Vom Vollzug erbitten wir Nachricht.“

Anneliese Franz wurde am 12. Januar 1944 in der Universitäts-Frauenklinik mit dem Vermerk „Patient kommt hierher zur Sterilisation, da Zigeunermischling“ aufgenommen. Der Eingriff durch Frau Dr. Halbinger, bei dem auch ein gutartiger Tumor entdeckt und entfernt wurde, dauerte eine Stunde und 15 Minuten. Den Vollzug der Zwangssterilisierung „auf Veranlassung des Reichskriminalpolizeiamts“ teilte Dr. Heinrich Wimhöfer, Oberarzt an der Universitätsfrauenklinik Heidelberg, am 17. Januar 1944 schriftlich dem Gesundheitsamt mit. Am 28. Januar wurde Anneliese aus der Klinik entlassen. Waldemar Franz erinnerte in einem Zeitzeugeninterview in den 1990er Jahren, dass seine Frau diesen Zwangseingriff nie verarbeiten konnte: „Tja, daran ist meine Frau seelisch zu Grund gegangen.“

Ab September 1944 planten die NS-Behörden, ob und wann Waldemar Franz unfruchtbar gemacht werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt war er bei der Federn- und Metallwarenfabrik Ernst Schmitthelm im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund angestellt. Vermutlich schützten die kriegswichtige Bedeutung des Betriebs und die Haltung des dortigen Betriebsführers Waldemar Franz vor dem Zwangseingriff. Als die Behörden den Betrieb anfragten, ob Waldemar für „die Vornahme einer Operation“ bis zu 14 Tage fehlen könne, stellte der Betriebsführer fest, dass Waldemar eine Schlüsselposition im Betrieb einnehme und die kommenden acht Wochen unentbehrlich sei. Eine spätere Forderung seiner Unfruchtbarmachung durch die Sicherheitspolizei für Baden und Elsass verlief aufgrund der zunehmend chaotischen Umstände während der letzten Kriegswochen im Sande.

Ende Oktober 1944 richtete das Paar auf Anraten des Heidelberger Polizeirats Gehring ein erneutes Ehegesuch an das Gesundheitsamt Heidelberg und die Kriminalpolizeistelle Karlsruhe. Im Februar 1945 wurde die „Ehetauglichkeit“ erneut geprüft. Am 8. Februar 1945 stellte Dr. Minna Cramer-Oppen das Ehetauglichkeitszeugnis aus und bescheinigte, dass „keine Ehehindernisse im Sinne des Gesetzes zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes und des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ bestehen.

Obwohl das Paar angesichts der dramatischen und schmerzvollen Umstände entschieden hatte, bis Kriegsende mit ihrer Hochzeit zu warten, heirateten sie doch bereits am 17. Februar 1945. „Weil der Kriminalbeamte Herold die Genehmigung von sich aus gab, obwohl er das eigentlich nicht durfte“, wie sich Waldemar Franz nach dem Krieg erinnerte.

Bestätigt wird das Verhalten von Johann Herold auch durch eine Eidesstattliche Erklärung vom 16. November 1945, die Waldemar und Anneliese Franz gemeinsam vorlegten:

„Wir Unterzeichnete [sic] erklären hiermit an Eidesstatt, dass sich Kriminalsekretär Johann Herold jederzeit in Wort und Tat rückhaltlos für uns eingesetzt hat und wir dadurch vor der Unterbringung in einem KZKonzentrationslager Konzentrationslager (kurz: KZ oder KL) waren das wichtigste Instrument der NS-Terrorherrschaft. Erste Lager entstanden schon im März 1933, kurz nach der Machtübernahme der NSDAP, anfangs noch in u.a. leeren Fabrikgebäuden, ehemaligen Gefängnissen und Kellergewölben. Bis Kriegsbeginn wurden sieben Konzentrationslager errichtet, bis Ende des Krieges waren es 22 Hauptlager mit weit über 1.000 Außenlagern und Außenkommandos. Alle, die von den Nationalsozialisten zu weltanschaulichen, religiösen und „rassischen“ Gegnerinnen und Gegnern erklärt worden waren, sollten dort inhaftiert werden. Darunter befanden sich vor allem Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Kommunisten, Sozialisten und andere politische Gegner. Mit Kriegsbeginn verschärften sich die Haftbedingungen weiter und die Ermordung der Gefangenen wurde zur Selbstverständlichkeit. Die Arbeitskraft der Häftlinge sollte bis zur völligen Erschöpfung oder bis zum Tod für die Kriegswirtschaft ausgenutzt werden. Die SS bezeichnete dies als "Vernichtung durch Arbeit".-Lager verschont geblieben sind. Besonders danken wir ihm, dass er es uns durch sein Eingreifen ermöglichte, unsere Verehelichung die vom Reichskriminalpolizeiamt Berlin und der Kriminalpolizeistelle Karlsruhe mit der Begründung, dass Ehen zwischen Mischlingen nicht mehr genehmigt werden, vollziehen konnten. Kriminalsekretär Johann Herold hat es seinerzeit – ohne Rücksicht auf die für ihn daraus entstehenden Folgen einer schweren Bestrafung – auf sich genommen und die Genehmigung hierzu, nach Rücksprache mit Frau Dr. Kramer-Oppen vom staatlichen Gesundheitsamt, von sich aus erteilt. Als dies zur Kenntnis der Kriminalpolizeistelle Karlsruhe gelangte, sollte unsere Ehe für nichtig erklärt und Kriminalsekretär Johann Herold für seine Handlungsweise zur Rechenschaft gezogen werden, was aber durch den Einmarsch der amerikanischen Truppen in Heidelberg, nicht mehr durchgeführt werden konnte.“

„Anneliese Franz gegen das Land Baden-Württemberg“

Vier Jahre nach dem Kriegsende begann für Anneliese Franz eine entwürdigende und lange Odyssee zur Anerkennung und Wiedergutmachung für das ihr zugefügte Unrecht. Anfang August 1949 forderte das Amtsgericht Heidelberg beim Gesundheitsamt die betreffenden Akten an. Nach erfolgter Einsichtnahme teilte Dr. Otto von Braunbehrens, öffentlicher Anwalt für die Wiedergutmachung beim Amtsgericht Heidelberg, dem Gesundheitsamt am 20. August 1949 mit: „Frau Franz macht im Zuge der Wiedergutmachung durch die an ihr aus rassischen Gründen vorgenommene Sterilisation einen Gesundheitsschaden geltend. Ich bitte gutachtlich festzustellen, inwieweit derselbe auf die Sterilisation wahrscheinlich zurückzuführen ist und in welchem Grad eine Erwerbsbeschränkung besteht.“

Anneliese Franz musste sich nun erneut von jener städtischen Behörde untersuchen lassen, die nur wenige Jahre zuvor unmittelbar am Verfahren ihrer Zwangssterilisierung beteiligt gewesen war. Es lässt sich erahnen, wie demütigend dies für sie gewesen sein muss.

(Foto: Generallandesarchiv Karlsruhe 480 Nr. 20663, 446)

Geradezu schockierend ernüchternd fällt die Antwort der Medizinischen Rätin Kress vom Gesundheitsamt aus. Obwohl Anneliese Franz angab, aufgrund der Zwangsoperation u.a. unter starken Schmerzen und Müdigkeit zu leiden, wurden nach der Untersuchung keine negativen Folgen der Zwangssterilisierung damit in Verbindung gebracht. Abschließend formulierte Frau Kress im Dezember 1949: „Frau F. sieht gesund aus und befindet sich in befriedigendem Allgemeinzustand. Wie weit die Angaben tatsächlich in Zusammenhang zu bringen sind mit der damals erfolgten Sterilisation, entzieht sich meiner Kenntnis.“

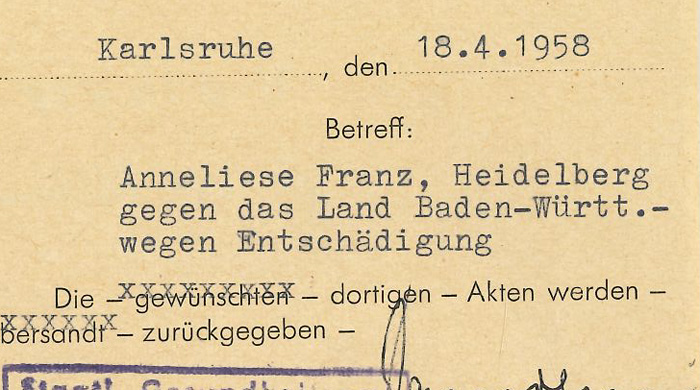

Fünf Jahre gingen vorüber, bis die Entschädigungskammer I beim Landgericht Karlsruhe am 30. Mai 1955 bei der Polizeidirektion der Stadt Heidelberg „in Sachen Anneliese Franz […] gegen das Land Baden-Württemberg wegen Wiedergutmachung“ die vorhandenen Akten anforderte. Rund zwei Wochen später lautete die lapidare Antwort: „Bei der hiesigen Dienststelle sind keine Vorgänge von der umseits genannten Person vorhanden.“ Weitere Entschädigungsgesuche blieben erfolglos.

Während Ärzte, Kriminalbeamte und Mitarbeitende der Gesundheitsämter für ihre Mitwirkung bei den Zwangssterilisierungen nach 1945 straffrei blieben, war das Leben der Betroffenen Zeit ihres Lebens zerstört. Die Zwangseingriffe hinterließen tiefe Traumata und die lebenslange Trauer darüber, nie eine eigene Familie gründen zu können. Anneliese Franz starb am 2. Mai 1976. Sie wurde auf dem Heidelberger Bergfriedhof beigesetzt. Eine Anerkennung des ihr zugefügten Leids und Unrechts oder eine Wiedergutmachung erlebte sie nicht mehr. Stattdessen sah sie sich bis zum letzten Augenblick mit ihrem zerstörten Leben konfrontiert, auch wenn sie nicht in ein KonzentrationslagerKonzentrationslager Konzentrationslager (kurz: KZ oder KL) waren das wichtigste Instrument der NS-Terrorherrschaft. Erste Lager entstanden schon im März 1933, kurz nach der Machtübernahme der NSDAP, anfangs noch in u.a. leeren Fabrikgebäuden, ehemaligen Gefängnissen und Kellergewölben. Bis Kriegsbeginn wurden sieben Konzentrationslager errichtet, bis Ende des Krieges waren es 22 Hauptlager mit weit über 1.000 Außenlagern und Außenkommandos. Alle, die von den Nationalsozialisten zu weltanschaulichen, religiösen und „rassischen“ Gegnerinnen und Gegnern erklärt worden waren, sollten dort inhaftiert werden. Darunter befanden sich vor allem Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Kommunisten, Sozialisten und andere politische Gegner. Mit Kriegsbeginn verschärften sich die Haftbedingungen weiter und die Ermordung der Gefangenen wurde zur Selbstverständlichkeit. Die Arbeitskraft der Häftlinge sollte bis zur völligen Erschöpfung oder bis zum Tod für die Kriegswirtschaft ausgenutzt werden. Die SS bezeichnete dies als "Vernichtung durch Arbeit". deportiert worden war. Zwangssterilisierungen an Sinti und Roma werden zu Recht auch als „VölkermordVölkermord Bezeichnung für die vorsätzliche Ermordung, Ausrottung oder anderweitige Vernichtung von Volksgruppen aufgrund ihrer vermeintlich rassischen, ethnischen oder sozialen Merkmale, ihrer Nationalität oder religiösen Überzeugungen. 1948 verabschiedeten die Vereinten Nationen einen völkerrechtlichen Vertrag über die Verhütung und die Bestrafung von Völkermorden. auf Raten“ bezeichnet, denn ihre systematisch betriebene Durchführung hatte nur ein Ziel: die Minderheit der Sinti und Roma auszulöschen.

Waldemar Franz wandte sich 1985 an den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma mit der Bitte um Beistand für seine Wiedergutmachung. Knapp ein Jahr nach der Antragstellung wurde ihm im September 1986 eine Einmalzahlung in Höhe von 5.000,- DM für die 40 Jahre zuvor erlittene Verfolgung und das seiner Frau zugefügte Unrecht zugesprochen. Waldemar Franz starb am 7. August 1994. Gemeinsam mit seinen Eltern, seinem Bruder Fridolin und seiner Frau Anneliese fand er in der Familiengrabstätte auf dem Bergfriedhof seine letzte Ruhestätte.

In der NS-Zeit zwangssterilisierte Männer, Frauen und Kinder, Überlebende der „EuthanasieAktion T4 "Aktion T4" ist eine Nachkriegs-Bezeichnung für den systematischen Mord der Nationalsozialisten an behinderten Menschen in Deutschland und Österreich. „T4“ war die Abkürzung für die Adresse, von der aus die Morde organisiert wurden (die „Tiergartenstraße 4“ in Berlin). Mehr als 70.000 Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen wurden in den Jahren 1940/41 in den sechs Tötungsanstalten Grafeneck, Bernburg, Hadamar, Hartheim, Pirna-Sonnenstein und Brandenburg in Gaskammern ermordet. Die Opfer stammten aus allen Schichten der Gesellschaft. Vor allem Menschen, die aus der Sicht von Ärzten keine brauchbare Arbeit leisteten konnten, viel Pflege benötigten oder störten, waren von der Ermordung bedroht. Die Nationalsozialisten nutzten zur Verschleierung des Massenmords Begriffe wie „Euthanasie“ (griechisch = guter/leichter/schöner Tod) oder „Aktion Gnadentod“. Nach Protesten aus der Bevölkerung und der Kirche wurden die Tötungen zunächst offiziell eingestellt, heimlich aber noch bis zum Kriegsende weiter geführt. Unabhängig davon wurden auch in den besetzten oder annektierten Gebieten Polens und der Sowjetunion zehntausende kranke und behinderte Menschen ermordet. Schätzungen gehen von insgesamt zwischen 200.000 und 300.000 Opfern der NS-Krankenmorde aus.”-Mordaktionen und Angehörige ermordeter Patienten fanden nach 1945 kaum Unterstützung. Wie bei Waldemar Franz wurden erst in den 1980er Jahren Einmalzahlungen an betroffene Menschen gezahlt. Erst 2007 wurde das am 14. Juli 1933 von den Nationalsozialisten erlassene „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses” vom Bundestag als nationalsozialistisches Unrecht anerkannt. Die Opfer von Zwangssterilisierungen und „Euthanasie“-Geschädigte wurden bis heute jedoch entschädigungsrechtlich nicht als NS-Verfolgte anerkannt. Sie wurden den anderen Verfolgten des Nationalsozialismus nicht gleichgestellt, obwohl zeitgeschichtliche Forschungen den rassistischen Charakter des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ ergründet und belegt haben. Im Bundesentschädigungsgesetz (BEG) waren sie schlichtweg als Opfergruppe nicht vorgesehen.

Quellenangaben

Archiv Dokumentations- und Kulturzentrum, Heidelberg: Sammlung Lebenswege

Gress, Daniela/Wachtel, Irene/Zern, Rubina: Die Rolle des Vereins „Alt-Heidelberg e. V.“ im Kontext der Vertreibung, Verschleppung und Deportation der Heidelberger Sinti während der NS-Zeit, Heidelberg 2015

Lagrene, Ilona/Krausnick, Michael: Die Verfolgung der Heidelberger Sinti-Familien während der NS-Zeit. Vortrag zum 50. Gedenktag der Befreiung von Auschwitz, in: Heidelberg. Jahrbuch zur Geschichte der Stadt 2006/07, Jg. 11, hrsg. vom Heidelberger Geschichtsverein, Heidelberg 2006, S. 147-157

Riechert, Hansjörg: Im Schatten von Auschwitz. Die nationalsozialistische Sterilisationspolitik gegenüber Sinti und Roma, Münster/New York 1995

Rose, Romani (Hg.): „Den Rauch hatten wir täglich vor Augen“. Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma, Heidelberg 1999, S. 320.

General Landesarchiv Karlsruhe 480 Nr. 20663, 446 Heidelberg-1 1929

Generallandesarchiv Karlsruhe Abt. 527, Nr. 3788a, S. 35

Stadtarchiv Heidelberg AA253_6

Stadtarchiv Ludwigshafen ZR II 2173_2

Uni-Archiv Heidelberg Acc 02_94, Krankengeschichten Frauenklinik 1944, Band 1

Zeitzeugeninterview mit Waldemar Franz, in: Heidelberg im Nationalsozialismus – Verfolgung und Widerstand, Produktion: VVN-BdA Heidelberg und Mediengruppe Schrägspur, Heidelberg 1993, online auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=th2Rbs7ejp0

Wir danken Dr. Christian Sammer vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg sowie Thomas Neureither und Ulrike Falk vom Heidelberger Füllhaltermuseum für die freundliche Unterstützung.

Wir erinnern an die Bürgerrechtlerin und unsere Kollegin Ilona Lagrene (1950 bis 2023), ohne die wir die Geschichte von Anneliese und Waldemar Franz nicht erzählen könnten. Danke Koralla!